均等割・平等割の軽減について

世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の被保険者全員(特定同一世帯を含む)の軽減判定所得の合計額が、次の計算による基準以下になる場合、均等割額と平等割額の軽減が適用されます。なお、申告していただいた所得により自動計算されますので申請の必要はありません。

| 軽減割合 | 判定基準額 |

|---|---|

| 7割減額 | 「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |

| 5割減額 | 「43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」 以下 |

| 2割減額 | 「43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」 以下 |

- 「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。

- 譲渡所得については、特別控除前の金額で判定します。

- 専従者控除があった方は、専従者控除前の所得で判定し、専従者給与があった方は、専従者給与がなかったものとして判定します。

- 65歳以上の方の年金所得からは、15万円を控除した額が判定基準額になります。

- 軽減については所得の申告をしている方(擬制世帯主を含む)が対象となるため、未申告の場合は軽減措置が受けられません。(※所得がない場合でも必ず申告してください。)

- 「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度により国民健康保険被保険者の資格を喪失した方で、継続して同一の世帯に所属する方のことです。ただし、後期高齢者医療制度の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

未就学児に係る均等割について

令和4年度から、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方)に係る均等割を半分に減額しています。

| 軽減割合 | 均等割 | 未就学児減額分 | 減額後未就学児均等割 |

|---|---|---|---|

| 7割減額 | 9360円 | 4,680円 | 4,680円 |

| 5割減額 | 15,600円 | 7,800円 | 7,800円 |

| 2割減額 | 24,960円 | 12,480円 | 12,480円 |

| 軽減なし | 31,200円 | 15,600円 | 15,600円 |

- 表中の税額は、医療分と後期高齢者支援分の均等割合計です。

- 未就学児均等割減額後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。

後期高齢者医療制度への移行にともなう軽減措置について

後期高齢者医療制度に移行する国保加入者がいる場合、次のような軽減または減免措置があります。

※ただし、世帯主の変更など世帯に異動等があった場合は、措置が適用除外となる場合があります。

ア.所得が少ない方に対する軽減措置

国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、従前と同様の軽減を受けることができます。

イ.国保単身世帯になる方への軽減措置

国保から後期高齢者医療制度に移行する75歳以上の人がいることで、国保の加入者が1人だけとなる場合は、移行後5年間は国保税の平等割額を2分の1軽減し、その後3年間は、平等割額を4分の1軽減します。

ウ.社会保険の被扶養者だった方への軽減措置

社会保険や共済組合などから、後期高齢者医療制度に移行する場合、その被扶養者の人も社会保険や共済組合の加入資格を失います。この人が国保に加入する場合、65歳以上であれば申請することにより、次の減免措置が受けられます。

- 扶養になっていた人は、所得割と資産割部分が非課税になります。

- 扶養になっていた人は、均等割が半額になります。(7割、5割軽減該当する場合を除く)

- 国保に加入する人が、全員扶養になっていた場合、平等割が半額になります。(7割、5割軽減該当する場合を除く)

非自発的失業者の方への軽減措置について

会社の倒産や解雇などにより失業給付を受けられている方で、国保に加入された場合は、所得割額の基準となる前年分所得を30%まで軽減して保険税を算定します。

対象期間

離職の翌日の属する月から翌年度末まで

申請に必要な書類等

- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

- 世帯主及び申請対象者のマイナンバー

- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証等)

詳しくは、非自発的失業軽減 (PDF 132KB)をご覧ください。

産前産後にかかる保険税の減免について

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の産前産後の国民健康保険税が減額される制度が令和6年1月から始まりました。

対象者

国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人

※出産とは妊娠85日(4カ月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。

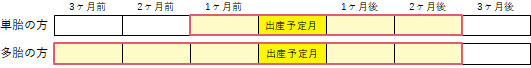

対象期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

.png)

※出産予定月と実際の出産月が異なっても、原則減額内容の変更は行わず、届出の必要もありません。

減免額

対象者分の所得割額と均等割額(対象期間分)

届出に必要な書類等(出産予定日の6カ月前から届出が可能です)

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 (DOCX 14KB)を税務課に提出してください。

・ 窓口で提出する場合・・・母子健康手帳 、 個人番号が確認できるもの(世帯主と、出産被保険者の2名分)

・ 郵送で提出する場合・・・母子健康手帳の、分娩(出産)予定日と出産被保険者の氏名がわかるページのコピーを添付、個人番号が確認できるもの(世帯主と、出産被保険者の2名分)の写し